Programme

Jeudi 23 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Soirée trio avec piano

Bent Sørensen (né en 1958)

- Prelude

- Barcarolle

- Waltz

- Chorale

- Rhumba

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Trio avec piano en mi bémol majeur, Op. 1 No. 1

- Allegro

- Adagio cantabile

- Scherzo. Allegro assai – Trio

- Finale. Presto

Entracte

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840–1893)

Trio avec piano en la mineur, Op. 50 « À la mémoire d’un grand artiste »

- Pezzo elegiaco. Moderato assai – Allegro giusto

- Tema con variazioni. Andante con moto –

Variazione finale e coda. Allegro risoluto e con fuoco – Andante con moto

Vendredi 24 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Beethoven & Schubert

Cuarteto Casals

Sung-Won Yang, violoncelle

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Quatuor à cordes No. 13 en si bémol majeur, Op. 130

- Adagio, ma non troppo – Allegro

- Presto

- Andante con moto, ma non troppo

- Alla danza tedesca. Allegro assai

- Cavatina. Adagio molto espressivo

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Grosse Fugue en si bémol majeur, Op. 133

Entracte

Franz Schubert (1797–1828)

Quintette à cordes en do majeur, D. 956

- Allegro ma non troppo

- Adagio

- Scherzo. Presto – Trio. Andante sostenuto

- Allegretto

Samedi 25 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Flûte & harpe

Isabelle Moretti, harpe

Yaeram Park, flûte

Claude Debussy (1862–1918)

Suite bergamasque (arr. Juliette Hurel & Isabelle Moretti, pour flûte et harpe)

- Prélude

- Menuet

- Clair de lune

- Passepied

Clémence de Grandval (1828–1907)

Valse mélancolique (flûte et harpe)

Gabriel Fauré (1845–1924)

Sicilienne, Op. 78 (flûte et harpe)

Jean Cras (1879–1932)

Suite en duo (flûte et harpe)

- Préambule. Modéré

- Modéré

- Assez lent

- Danse à onze temps. Très animé

Entracte

Camille Saint-Saëns (1835–1921)

Fantaisie en la majeur, Op. 124 (flûte et harpe)

Georges Bizet (1838–1875)

Entr’acte de Carmen (flûte et harpe)

Claude Debussy (1862–1918)

Deux Arabesques (harpe seule)

- Première arabesque

- Deuxième arabesque

Gabriel Fauré (1845–1924)

Clair de lune (flûte et harpe)

Astor Piazzolla (1921–1992)

Histoire du Tango (flûte et harpe)

- Bordel 1900

- Café 1930

- Nightclub 1960

Dimanche 26 Avril – 16h30 : Salle St Nicolas, Hospices de Beaune

Bach, Montalbetti & Brahms

Enrico Pace, piano

Sung-Won Yang, violoncelle

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Sonate pour viole de gambe et clavecin en sol majeur, BWV 1027

- Adagio

- Allegro ma non tanto

- Andante

- Allegro moderato

Johannes Brahms (1833–1897)

Sonate pour violoncelle et piano No. 2 en fa majeur, Op. 99

- Allegro vivace

- Adagio affettuoso

- Allegro passionato

- Allegro molto

Entracte

Eric Montalbetti (né en 1968)

Trios impromptus – création mondiale

Johannes Brahms (1833–1897)

Sonate pour violoncelle et piano No. 1 en mi mineur, Op. 38

- Allegro non troppo

- Allegretto quasi Menuetto

- Allegro

Jeudi 3 Avril – 20h : Salle St Nicolas, Hospices de Beaune

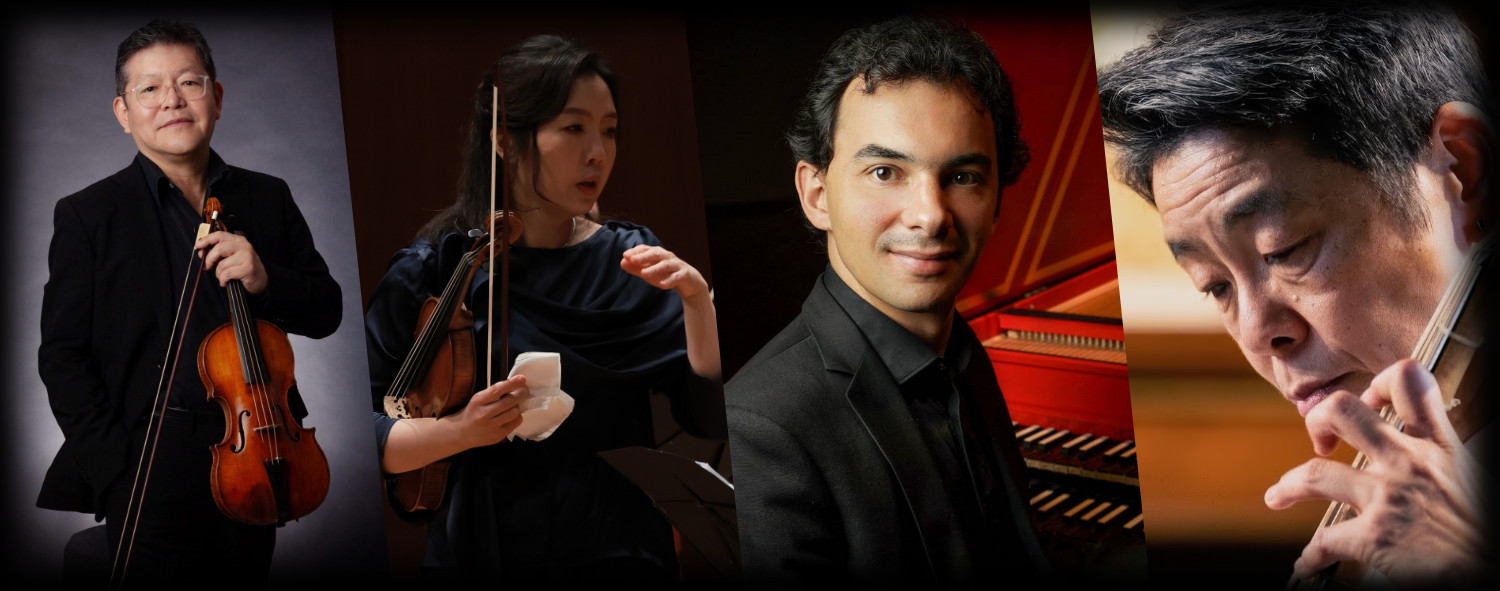

Ryo Terakado, EunShik Kim, Kaori Uemura, François Guerrier

Réserver

Ryo Terakado, Violon Baroque

EunShik Kim, Violon Baroque

Kaori Uemura, Viole de Gambe

François Guerrier, Clavecin

François Couperin (1668-1733)

L’Impériale, sonade (Les Nations, 1726)

Gravement – Vivement – Gravement et marqué – Légèrement – Rondement – Vivement

Louis Couperin (1626-1661)

Pièces en ut : Prélude – Sarabande – Passacaille

François Couperin

Le Parnasse, ou l’Apothéose de Corelli, grande sonade en trio (Les Goûts réunis, 1724)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonate en do mineur « Sanguineus und Melancholicus », Wq 161 (1749)

Allegretto/Presto – Adagio – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonate en Sol Majeur BWV 530 (arr. de la 6ème sonate pour orgue)

Vivace – Lento – Allegro

Vendredi 4 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Quatuor Hermès avec Eric et Hélène Levionnois

Réserver

Le Quatuor Hermès

Eric Levionnois, violoncelle

Hélène Levionnois, alto

Fanny Mendelssohn

Quatuor à cordes en Mi bémol

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes Op. 12, en Mi bémol majeur

Johannes Brahms

Sextuor à cordes No. 2 en Sol Majeur Op. 36

Samedi 5 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Quatuor Hermès, Inmo Yang, Charles Richard-Hamelin, Sung-Won Yang

Réserver

Inmo Yang, violon

Charles Richard-Hamelin, piano

Sung-Won Yang, violoncelle

Quatuor Hermès

Clara Schumann

Trio avec Piano, en sol mineur Op. 17 (avec Sung-Won Yang)

Robert Schumann

Sonate pour violon et piano en ré mineur Op. 121

Chausson

Concert pour Violon, Piano et Quatuor à cordes Op. 21 (avec le Quatuor Hermès)

Dimanche 6 avril – 16h30 : La Lanterne Magique, Beaune

Trio Owon

Réserver

Trio Owon

Olivier Charlier, violon

Sung-Won Yang, violoncelle

Emmanuel Strosser, piano

Felix Mendelssohn

- Variations concertantes pour violoncelle et piano en Ré Majeur Op. 17

- trio avec piano, violon et violoncelle en ré mineur Op. 49

Fanny Mendelssohn

- Adagio pour violon et piano

Felix Mendelssohn

- trio avec piano, violon et violoncelle en do mineur Op. 66

Jeudi 4 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Liza Ferschtman, Enrico Pace, Sung-Won Yang, Quatuor Ardeo

Schubert, Sonate pour violon et piano en La Majeur D. 574

Liza Ferschtman, violon

Enrico Pace, piano

Franz Schubert a pris des décisions importantes avant de composer sa quatrième et dernière sonate pour violon en août 1817. Il a décidé de ne pas retourner enseigner à l’école de son père et a quitté le domicile familial pour s’installer chez son ami, le poète et futur librettiste, Franz von Schober. Initialement intitulée sonate pour piano et violon – l’ordre des instruments est révélateur – la D. 574 représente une ambition plus grande et exige une plus grande virtuosité que ses précédentes « sonatines », comme en témoigne la décision de Diabelli de la publier à titre posthume sous le nom de « Grand Duo » pour violon et piano.

La Sonate pour violon et piano en la majeur D. 574 commence de manière conventionnelle avec un Allegro moderato en forme de sonate. Cependant, Schubert remplace le menuet attendu par un Scherzo enflammé : presto qui traverse des harmonies lointaines avant de glisser dans un Trio central. L’Andantino commence par une mélodie envoûtante interrompue par des éclats dramatiques. Le finale, un Allegro vivace, parcourt trois tonalités au lieu des deux conventionnelles dans son exposition ; quelque chose qui devient une empreinte caractéristique des formes de sonate de Schubert. En 1825, Schubert a adapté le deuxième sujet comme une danse, son Cotillon en mi bémol majeur, D. 976.

Beethoven, Trio pour Piano, Violon, et Violoncelle en Ré Majeur Op. 70 No. 1 ‘Les Esprits’

Enrico Pace, piano

Liza Ferschtman, violon

Sung-Won Yang, violoncelle

En 1808, Ludwig van Beethoven envisageait d’écrire un opéra après Macbeth. Parmi les croquis abandonnés de ce projet, se trouvent des idées qui allaient devenir le mouvement lent de son Trio pour piano, op. 70 no. 1, achevé l’année suivante. Carl Czerny établira plus tard un lien entre le Largo assai ed espressivo et une autre pièce de Shakespeare, percevant dans ses tremolandi et ses chromatismes une évocation de la scène où Hamlet rencontre le fantôme de son père. D’où le surnom d’un trio pour piano écrit lors d’un été passé à la résidence de la comtesse Marie von Erdödy à Heiligenstadt.

Les deux mouvements extérieurs de l’Op. 70 no. 1 affichent une perspective plus lumineuse que le centre spectral du trio. L’ouverture en unisson de l’Allegro vivace e con brio s’interrompt de manière inattendue, le violoncelle introduisant un thème que, dans une critique de 1813, E.T.A. Hoffmann décrit comme « exprimant une sérénité ingénieuse, une conscience joyeuse et confiante de sa propre force et de sa substance ». Les humeurs fluctuantes du final Presto rondo continuent à explorer des harmonies inhabituelles, poursuivant le questionnement ludique du premier mouvement, avant de se terminer par une coda exubérante.

entr’acte

L. Janáček, 2ème Quatuor à Cordes « Lettre Intime »

Quatuor Ardeo

En 1923, le Quatuor Bohemian demanda à Janáček de composer deux œuvres pour eux. La première, connue sous le nom de « Sonate à Kreutzer » d’après la nouvelle de Léon Tolstoï, fut achevée assez rapidement et donna lieu à sa première le 17 octobre 1924. La seconde prit plus de temps et fut finalement interprétée par le Quatuor Morave le 11 septembre 1928, quelques semaines après la mort de Janáček.

Le compositeur avait rencontré Kamila Stösslová en 1917 et en était immédiatement épris. Elle avait quarante ans de moins que lui et était mariée avec des enfants, mais cela n’empêcha pas le compositeur de lui envoyer plus de 650 lettres. Leur premier baiser, le 19 août 1927, aurait apparemment inspiré le quatuor, initialement intitulé « Lettres d’amour ». Bien que Janáček ait élaboré un programme pour l’œuvre, celui-ci ne figurait pas dans la partition publiée et le titre fut changé pour le moins provocateur « Listy důvěrné » (« Lettres intimes »). Bien sûr, cela n’a pas empêché les critiques et les chercheurs de spéculer sur la manière dont les dialogues entre les instruments du quatuor – leurs thèmes et harmonies contrastés – pourraient refléter les différentes étapes de leur relation : de l’espoir initial à la joie finale.

Vendredi 5 Avril – 20h : La Lanterne Magique, Beaune

Sung-Won Yang, Enrico Pace, Frank Braley, Han Kim, Quatuor Ardeo

Janáček, Pohádka, conte pour Violoncelle et Piano

Sung-Won Yang, violoncelle

Enrico Pace, piano

« Pohádka » (qui signifie « Un Conte ») est une pièce captivante pour violoncelle et piano composée par le compositeur tchèque Leoš Janáček. Écrite en 1910, l’œuvre est inspirée des contes de fées russes de Vasily Zhukovsky. Elle se compose de trois mouvements, chacun dépeignant un personnage ou une scène de conte de fées différent. La pièce se caractérise par ses mélodies lyriques, ses rythmes d’inspiration folklorique et son langage harmonique riche, mettant en valeur la voix musicale distinctive de Janáček. « Pohádka » est une très belle œuvre, évocatrice qui transporte l’auditeur dans un monde d’enchantement et d’émerveillement, pour violoncelle et piano.

- Con moto – andante

- Con moto – adagio

- Allegro

Brahms, Trio pour piano, clarinette et violoncelle en La mineur Op. 114

Frank Braley, piano

Han Kim, clarinette

Sung-Won Yang, violoncelle

Brahms a entendu le clarinettiste Richard Mühlfeld lors d’une visite à Meiningen en mars 1891. Tellement séduit par le jeu magnifique et riche en vibrato de Mühlfeld dans le Quintette pour clarinette de Mozart et diverses œuvres orchestrales, il rétracta sa déclaration selon laquelle il avait cessé de composer et produisit un Trio pour clarinette et un Quintette pour clarinette (les Sonates pour clarinette suivirent quelques années plus tard). Le Trio et le Quintette furent joués en privé à Meiningen le 24 novembre 1891, avec Brahms au piano et le quatuor de Joseph Joachim ; la première représentation publique eut lieu à Berlin le 12 décembre.

Brahms semblait préférer le Trio, plus énigmatique, au Quintette populaire. Le premier mouvement oscille entre sa mélodie lyrique d’ouverture, introduite par le violoncelle et la clarinette, et une figuration des plus tempétueuses. Les harmonies se détournent constamment du majeur vers le mineur jusqu’à la fin du mouvement, qui s’arrête en la majeur, menant au ré majeur du riche Adagio. Bien que le troisième mouvement puisse être un scherzo, il est doux tant dans le ton que dans le tempo, marqué Andantino grazioso. Le mode mineur revient inéluctablement dans le dernier Allegro.

entr’acte

Dvorák, Quintette No. 2 pour piano et quatuor à cordes en La Majeur Op. 81

Frank Braley, piano

Quatuor Ardeo

La musique de chambre était au cœur de la production d’Antonín Dvořák, depuis ses premières compositions dans les années 1860 jusqu’à la fin de sa carrière, reflétant peut-être qu’il était altiste. Une des seules pauses dans sa production a eu lieu au milieu des années 1880, lorsqu’il s’est concentré pendant quelques années sur des commandes pour la maison d’édition de Brahms, Simrock. Après cela, il composa quelques œuvres de caractère de petite envergure – un Terzetto, Drobnosti (Miniatures) et un arrangement d’une partie de son cycle de chansons Cypresses pour quatuor à cordes intitulé Echo of Songs. Ensuite, il composa l’une de ses œuvres les plus célèbres, le deuxième quintette pour piano en la majeur, op. 81, joué pour la première fois à Prague le 6 janvier 1888. Les quatre mouvements démontrent la beauté mélodique, la vitalité rythmique et la clarté formelle du style mature de Dvořák : du thème tranquille qui ouvre l’Allegro, ma non tanto, au Scherzo caractéristique « furiant » ; jusqu’à l’élan contrapuntique du finale. Le deuxième mouvement, « Dumka », précède le Trio pour piano op.90 de Dvořák, les ‘Dumky’, de deux ans. Le compositeur était particulièrement associé à ce genre slave, caractérisé par une mélodie lente et mélancolique avec des sections contrastées qui empruntent quelque chose à la musique folklorique.